La modellizzazione delle emissioni

ARIA - Pressioni emissive - Documentazione e dati ambientali - La modellizzazione delle emissioni

Ai fini della quantificazione dei fattori di pressione che agiscono su una determinata area, l’attribuzione del dato di emissione al territorio sulla base della collocazione amministrativa della sorgente, come previsto dalla metodologia per la realizzazione degli Inventari di Emissione, costituisce in alcuni casi una approssimazione non trascurabile.

A livello di analisi dei fattori di pressione relativi all’inquinamento atmosferico, occorre infatti considerare che le ricadute possono interessare in misura significativa territori diversi da quello del comune nel quale sono presenti le sorgenti di emissione.

L’ottimizzazione del processo di integrazione delle informazioni provenienti dalle stazioni di monitoraggio sullo stato di qualità dell’aria con le informazioni sulle pressioni emissive provenienti dagli Inventari delle Emissioni, trova però la sua concretizzazione nella modellistica di dispersione degli inquinanti realizzata con codici di tipo tridimensionale, in grado di rappresentare spazialmente, su tutto il territorio regionale, le concentrazioni dei diversi inquinanti atmosferici.

Nell’ambito delle catene modellistiche tridimensionali in uso presso Arpa Piemonte, i dati contenuti negli Inventari Regionali - processati da una sottocatena specifica per la modellizzazione delle emissioni (EMMA, Arianet) - vengono utilizzati al massimo livello di dettaglio possibile: livello di attività per quanto riguarda la classificazione SNAP delle sorgenti emissive, livello di singolo camino per le sorgenti puntuali (impianti produttivi), livello di singolo arco stradale per le sorgenti lineari (strade e autostrade), livello comunale per le sorgenti areali (fonti di emissione diffuse sul territorio).

Il trattamento delle emissioni prevede tre livelli principali di processamento:

1. la disaggregazione spaziale

2. la speciazione chimica

3. la modulazione temporale

La disaggregazione spaziale

Il processo - eseguito da un modulo specifico nell’ambito della catena modellistica per il trattamento delle emissioni - prevede una spazializzazione, sulla griglia di calcolo della simulazione, delle emissioni associate ad attività antropiche o naturali definite come sorgenti areali e lineari negli Inventari delle Emissioni.

Tale processo è reso possibile intersecando i poligoni di emissione con la griglia di calcolo della simulazione: per ciascun poligono, le emissioni sono ripartite sulle celle ottenute dall’intersezione tra la geometria della griglia e l’area del poligono stesso, sulla base delle informazioni contenute in un layer tematico grigliato - ottenuto per esempio da dati di uso del suolo (Corine Land Cover) o da dati cartografici (layers tematici quali l’edificato, la vegetazione, le aree industriali), specificando per ciascuna cella la percentuale di area occupata dalla caratteristica selezionata.

A titolo di esempio, le emissioni dovute al riscaldamento domestico di un comune non vengono uniformemente distribuite su tutte le celle che rientrano nel territorio comunale, ma solo su quelle corrispondenti al layer tematico che definisce le aree edificate; allo stesso modo le emissioni biogeniche prodotte dalle conifere e dalle latifoglie sono disaggregate spazialmente sui rispettivi layers cartografici che ne individuano la distribuzione sul territorio piemontese.

Le emissioni da sorgenti lineari, essendo normalmente associate ad un grafo stradale, cioè ad elementi cartografici (archi stradali) identificati da coordinate di inizio e fine segmento, non necessitano del processo di spazializzazione sopra descritto, ma vengono semplicemente proiettate sulla griglia di calcolo della simulazione.

Per quanto riguarda le emissioni da sorgenti puntuali, individuate da coordinate specifiche corrispondenti ai singoli camini, il processo di spazializzazione non si rende necessario essendo queste trattate in modo separato dal modello di emissione.

La modulazione temporale

Il modulo temporale della catena modellistica per il trattamento delle emissioni distribuisce la sommatoria emissiva (fornita dagli Inventari delle Emissioni in tonnellate/anno) sull’anno solare frazionandola su base oraria, tenendo conto degli specifici profili temporali associati ad ogni tipologia di sorgente.

La modulazione nel tempo delle emissioni si basa quindi sull’incrocio tra profili di modulazione giornalieri (distribuzione nell’arco delle 24 ore), settimanali (distribuzione nell’arco della settimana) e annuali (distribuzione nell’arco dell’anno). Inoltre è possibile l’assegnazione di profili giornalieri differenziati per giorno feriale, prefestivo e festivo.

Specifici profili di modulazione possono essere previsti non solo per ogni categoria emissiva (per esempio, per ogni livello di codice SNAP: macrosettore, settore o attività), ma anche per ogni singola sorgente.

La speciazione chimica

Nel caso in cui si utilizzi nella catena modellistica un codice in grado di simulare le principali reazioni fotochimiche che avvengono in atmosfera, i dati emissivi devono subire un ulteriore processamento.

Sempre nell’ambito della catena di modellizzazione delle emissioni, il modulo responsabile di questo processo riproduce la speciazione dei composti organici volatili non metanici (NMVOC) e del particolato (PM); inoltre ripartisce gli ossidi di azoto in monossido e biossido.

Come risultato si ottiene - per ogni attività antropica e naturale - una ripartizione della sommatoria emissiva nelle varie specie organiche secondo il criterio di aggregazione previsto dal meccanismo chimico adottato (ad esempio alcani, aldeidi, chetoni, aromatici, olefine, terpeni, ecc…), sulla base di profili di speciazione e dimensionali specifici per ogni categoria emissiva. A titolo di esempio, il profilo di speciazione per le foreste di latifoglie prevede un contributo di isoprene pari al 90% delle relative emissioni di NMVOC, mentre il 70% degli NMVOC emessi dalle foreste di conifere è rappresentato da monoterpeni.

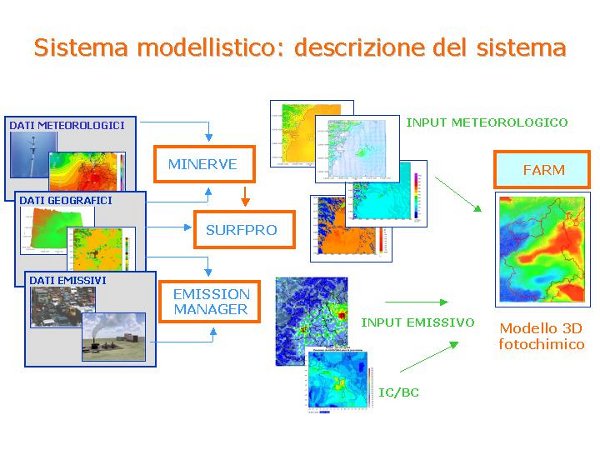

Il modello chimico utilizza poi le informazioni in uscita dal modello delle emissioni per riprodurre, a partire dalle varie specie chimiche emesse (input emissivo) e dalle informazioni sulla turbolenza (input meteorologico), i processi di formazione, dispersione e ricaduta delle specie inquinanti.

|

|---|

|

Schema del modello per il processamento delle emissioni |